唐突だが、漁村が好きだ。

仕事で三重の小さな漁村に出会ってからずっと。仕事の合間にカメラを持って散策することもある。友人に「何がそんなにいいの?」と聞かれることもある。地元の人に「こんなところの何がいいの?」とあきれられることもある。漁村は浦々によって違いがあり、ひとことで答えは返せない。そんな違いを愉しむ私(変人)の「安乗の暮らしを旅する」に、どうぞお付き合いください。

志摩市阿児町安乗は500世帯ほどが暮らす漁村。ブランドふぐ・あのりふぐの産地であり、リアス海岸の恵みの海では鮑や伊勢海老も獲れる。

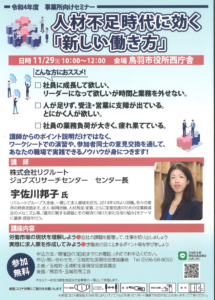

2022年11月26日(土)に「あのり拍子-anorhythm-(企画/制作:infusiondesign・あのり有志会)」が開催される。

—あのり拍子とは

安乗の自然と伝統文化、人々の営みから生まれる安乗特有の自由なリズム。安乗の地の魅力にインスパイアされた音楽とコンテンポラリーダンスを通して「あのり拍子」を来場者に直接体感していただきます(HPより)。

安乗埼園地

安乗埼園地

会場は四角い灯台で有名な安乗埼園地。広がる芝公園と視界に収まらないほどの海と空が魅力的。

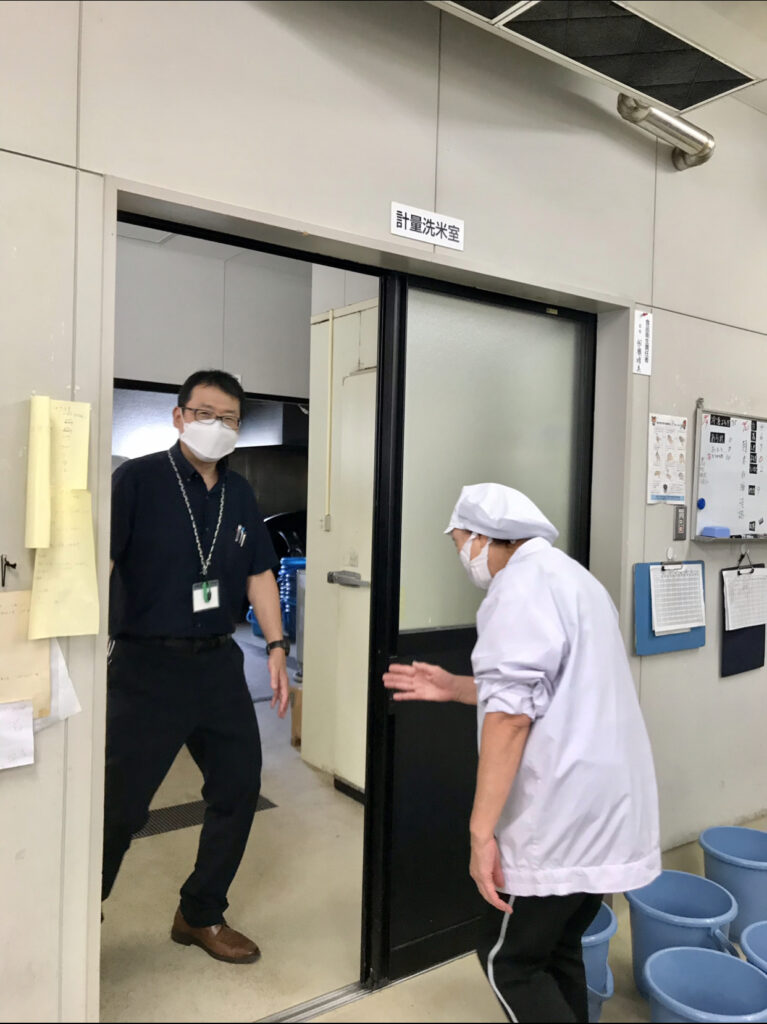

左:濱田さん 右:中川さん

左:濱田さん 右:中川さん

今回、現地であのり拍子の共同運営を行うあのり有志会の会長・濱田さんとイベントを担当する中川さんにご案内いただいた。お二人とも安乗に生まれ育ち、現在も安乗に暮らしている。そんなお二人に「安乗の好きなところ」をナビゲートしてもらった。

緑のアーチの先には海を望む

緑のアーチの先には海を望む

安乗埼灯台公園をさらに奥へ。

右は海女小屋

右は海女小屋

独特な形をしたコンクリートの祠

独特な形をしたコンクリートの祠

中川さん:安乗はそこら中に祠があるんですよ。

道を進むと、海女さんが使っていた海女小屋の近くにも祠が。

濱田さん:海女さんはここから海に向かうんです。

いのちの危険を伴う海女や漁師の仕事。自然や神に祈ることは、今なお続く大切な習わし。

参道から見える海がとてもキレイ

参道から見える海がとてもキレイ

以前にもOTONAMIEでご紹介した安乗神社へ。

あった!なんともオシャレな波乗守。安乗の方々は神事を大切にする。注連縄も地域の方々で綯う。そして正月には二本の大きな注連縄を日本刀で切る儀式もあるのだとか。

中川さん:刀を入れた回数で、今年の豊作豊漁を占うんです。

境内を進むとお二人はとても自然に神を詣った。祈りの後は太鼓を叩くのが習わし。

トン トン トトン

トン トン トトン

トン トン トトン

神社で太鼓を叩く習慣がない私も、参らせていただきバチを握らせてもらう。

トン トン トトン

トン トン トトン

トン トン トトン

叩き終わると禰宜さんが話しかけてくれた。

禰宜さん:これであなたも安乗の人間やね。

神社の細い道を進むと小さなお社。

うらの浜

うらの浜

おもての浜

おもての浜

視界には開かれた二つの海。安乗は岬にある。岬ってこういう地形だったんだ。

濱田さん:左手がおもての浜、右手がうらの浜です。覚えやすいでしょ。地元の人は岬の先端にある灯台や神社を「どんづまり」っていうんですよ。

ふたつの海に挟まれている岬。間には時代を感じる独特な町の景観。急な階段を下り、細い路地を散策してみた。海に挟まれているせいか、太陽が近い気がする。

燦々と降り注ぐ光に、反射する草花や木々。

濱田さん:道が細いでしょ。お寺に続く道なんですが、小さいときはこの道が怖くて。昔はちびまるこちゃんに出てきそうな駄菓子屋があったんです。

ガラスに貼られた懐かしい感じのシール

ガラスに貼られた懐かしい感じのシール

懐かしい感じの美容室などなど。ファインダーを覗くとひとつの絵になる。

丘の上に立つ立派なお寺。そこへ続く道沿いにはお墓が向かい合うように建っている。

供えられた花もカラフルで異国のような世界観だ。お寺を見学していると、ご住職の奥さんが帰ってこられた。手にはカツオの切り身が入ったビニール袋。今年は季節外れのカツオが豊漁らしい。

ご住職の奥さん:7kgのカツオやって。漁港の近くの魚屋からLINEがきたん。私がカツオ好きって知ってくれとるもんやから。

なんだか人と人の距離の近さに、暮らしの豊かさを感じる。

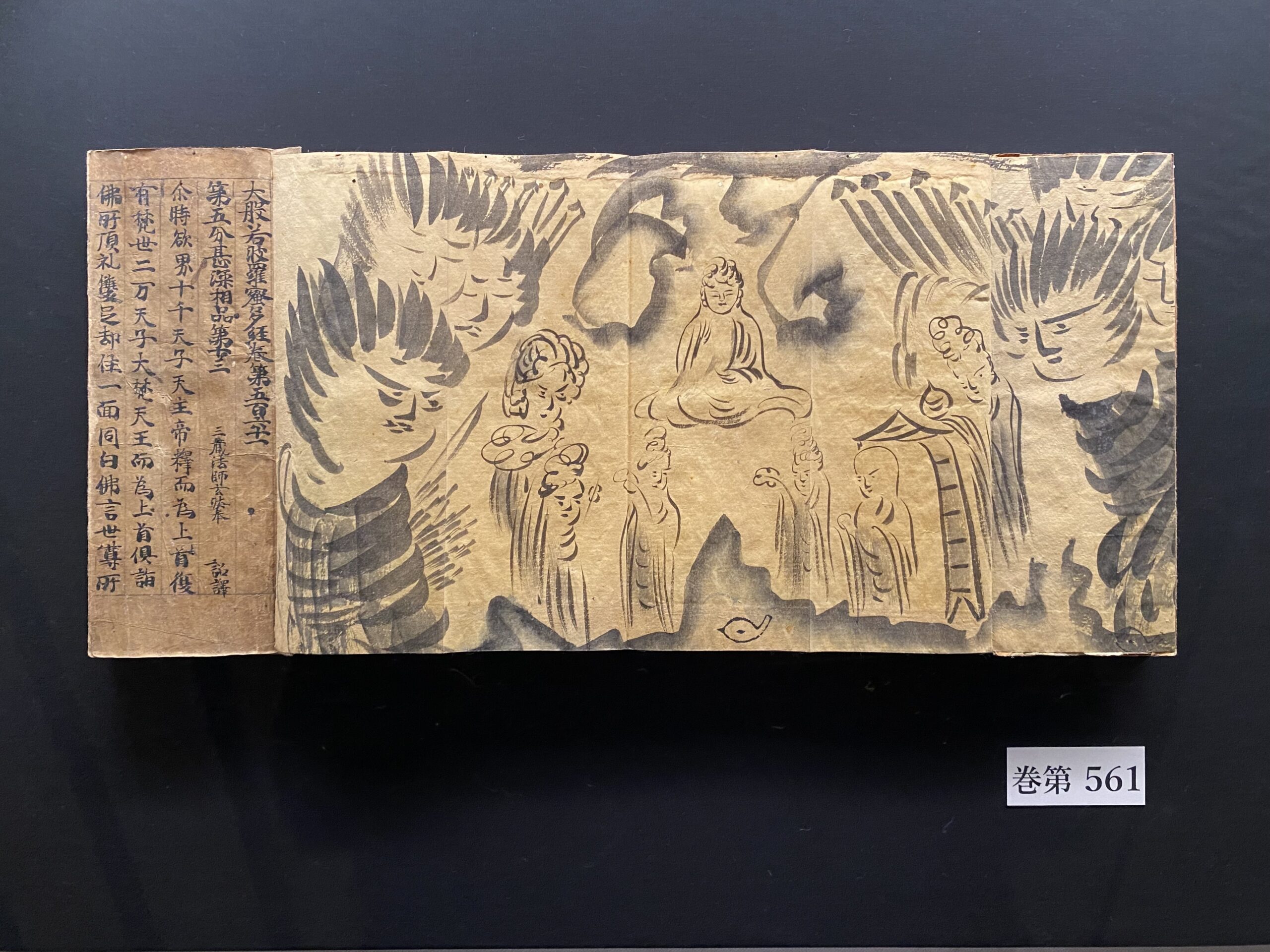

ここ安乗寺(あんじょうじ)は曹洞宗のお寺。ご本尊は釈迦如来。その横には薬師如来も祀られている。たまに薬壺という万病を治すツボを手に持っている薬師如来もいるが・・、

ご住職の奥さん:普通は左手だと思うんです。でも安乗寺の薬師如来さんは右手。珍しいと思うんです。

見学を終え、話題は安乗で獲れる食材について。安乗で獲れる鮑は貝殻に厚く、身も肉厚だそうだ。

理由は岩礁の海と早い潮の流れ。そして伊勢海老漁のときに網に掛かる、磯ガニの味噌汁も絶品だという。

中川さん:出汁がすごくでるので、味噌汁一杯にひとつ入っているだけで濃厚で美味しいです。

地元の人だけが知るグルメ。私は味を想像しながら「何とも羨ましい」と呻るしかなった。

理髪店だが昔から看板なく赤白青くるくるのみらしい

理髪店だが昔から看板なく赤白青くるくるのみらしい

お寺を後にして漁港へ向かう道中。昔、中川さんが通っていた床屋や銭湯跡。

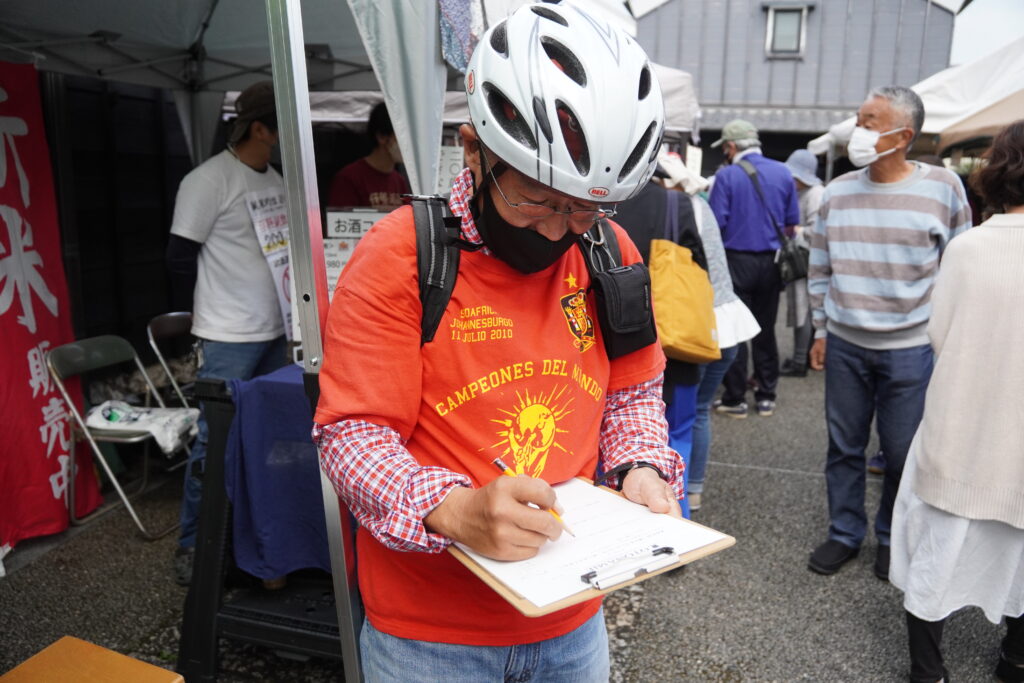

漁港には、最近できたという氷の自販機。

中川さん:4kg100円って安くないですか?

濱田さん:主婦としても重宝しています。安乗の最新トピックです。

濱田さんの知り合いの漁師さんが、明日の漁の準備をしていた。

濱田さん:この前ふぐ、大漁したんやって!?

漁師さん:大漁やったわ!明日も大漁してくるわ!

濱田さん:大漁してきて!がんばってなー。

グレイシー号

グレイシー号

道を進めば船を修理する造船屋さん。なんだかんだと世間話に花が咲いていた。ねこもゴロゴロとしてのんびりした感じ。

私:知り合いに会ったら、ぜったい話し込みますよね?

濱田さん:そうしないと逆に気持ちが悪いんです。

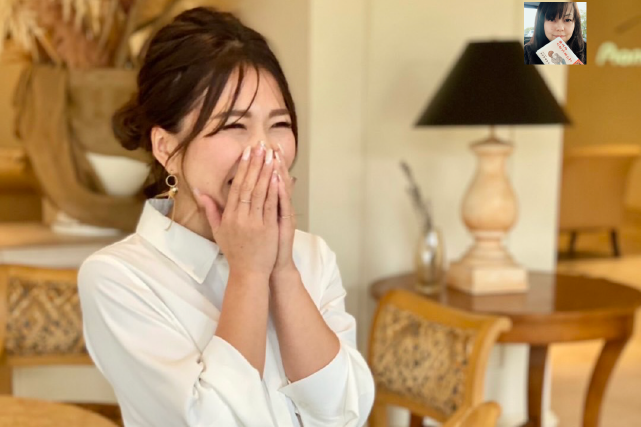

中川さん:都会に行くと人が目を合わせてくれない。最初は無視されとるんちゃうかと思いました(笑)。

濱田さんが通った通学路

濱田さんが通った通学路

校舎にはあのりふぐの絵

校舎にはあのりふぐの絵

倉庫には安乗埼灯台の絵

倉庫には安乗埼灯台の絵

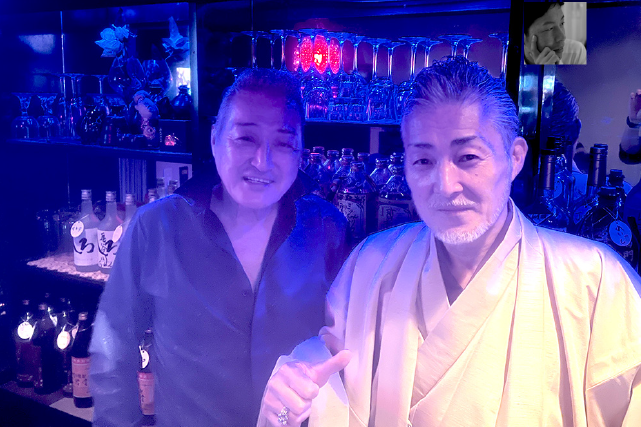

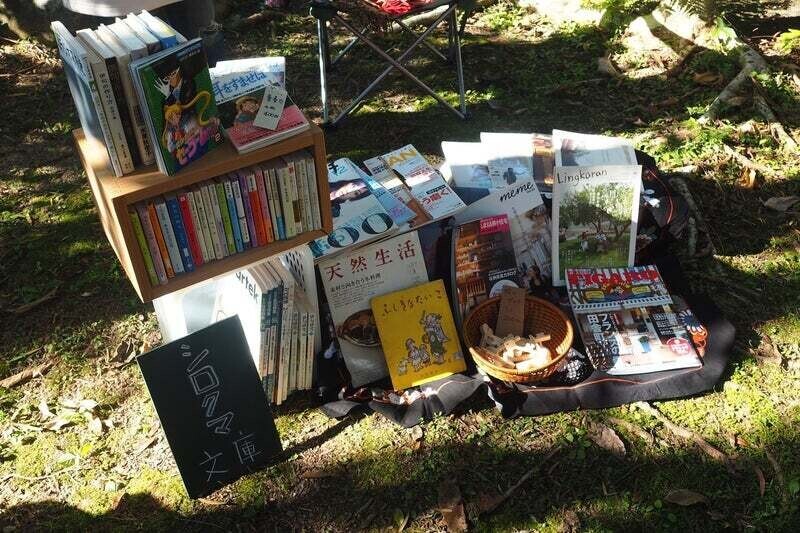

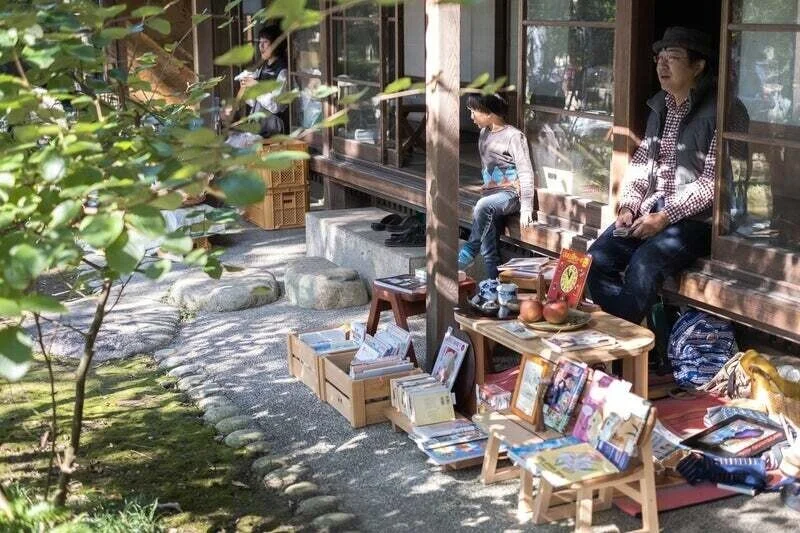

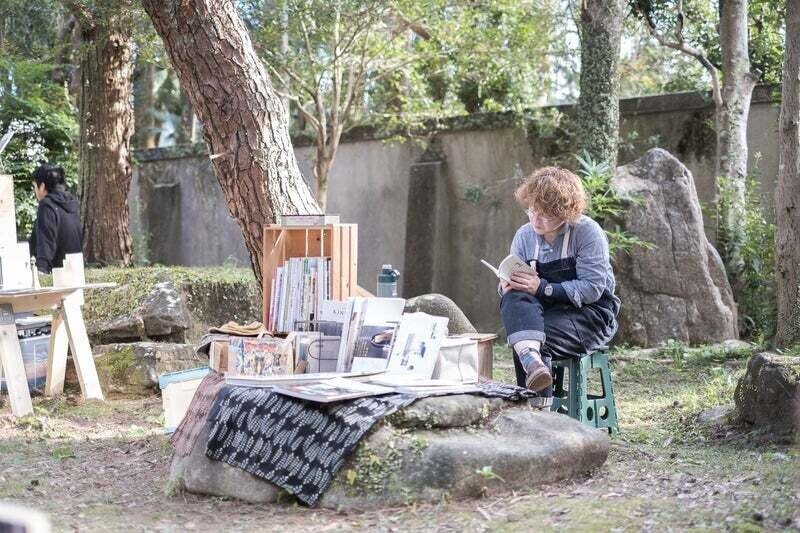

そんなお二人が通った小学校(今は廃校)を通り抜け、お二人が営む駄菓子屋兼バーへ。

なんとなく集える場所を自ら作る。子ども達が立ち寄れる場所がなくなったら作る。そんなバーには絶対にいつか行ってみたい。お酒を酌み交わしながら地元の人のお話も聞いてみたい。

あのり有志会のメンバーであり、男海女(海士)をしている仲間が海から戻ったという電話があり、海女小屋へ向かった。

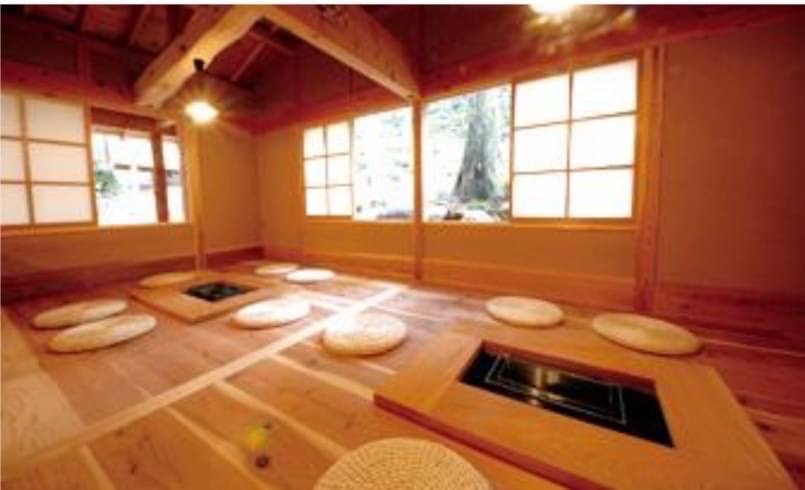

薪ストーブやギターがある海女小屋!お初です

薪ストーブやギターがある海女小屋!お初です

想像していた海女小屋とは少し趣きが違い、男の隠れ家のような佇まい。男海女の仲野さんは早速海女小屋に招き入れてくれた。

海士の道具を持つ仲野さん

海士の道具を持つ仲野さん

仲野さん:僕の宝物を見てください!

志摩の海で集めた貝殻など

志摩の海で集めた貝殻など

ムーミン

ムーミン

貝殻にドクロが!

貝殻にドクロが!

顔!!!

顔!!!

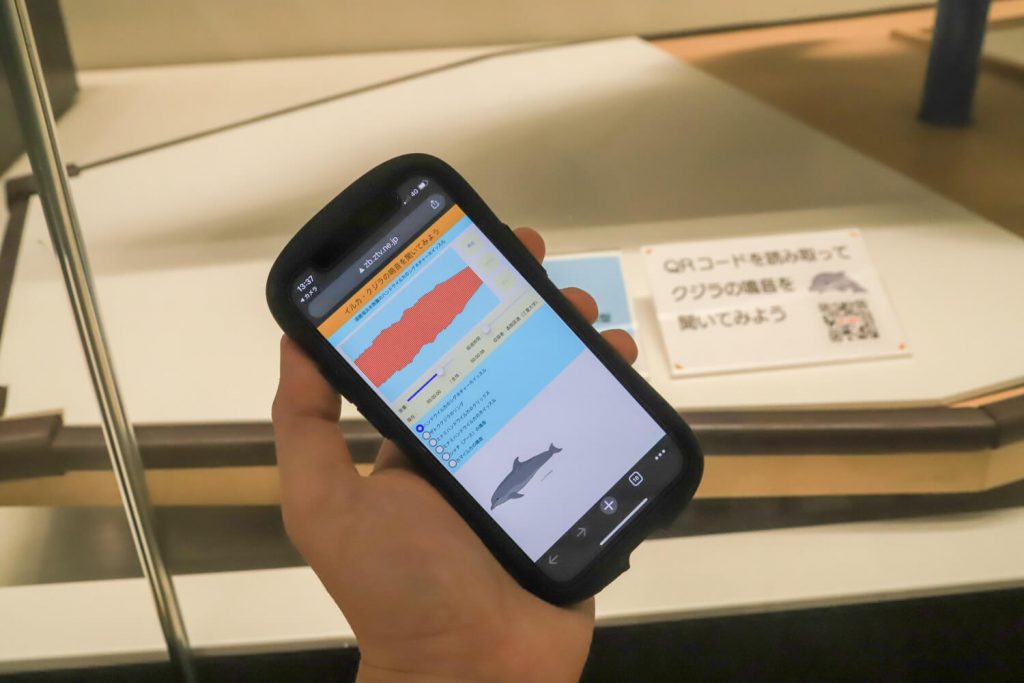

浜で拾い集めた貝殻やシーグラス。こんなに大きなシーグラスを見たのは初めて。祖母が海女で祖父が漁師という家庭で育った仲野さん。一度は消防士の職に就いたが、脱サラをして男海女になった。

仲野さん:子どものころから海あそびが好きでした。海女漁もおばあちゃんに教えてもらっていたのですぐに始められた。海女はしがらみもないし、頑張り次第で稼げる仕事です。

そう語る仲野さんはイベントで海女トークにも参加する。目を輝かせながら、楽しそうに話す中野さんの暮らしぶりは楽しそうだと思った。

あのり有志会は、主に地元の行事だけでなく近隣のイベントのお手伝いなどもしている。中川さんにお話をうかがった。以前は水道屋として勤めに出ていた中川さん。

中川さん:とにかく忙しい会社でした。休みなしの生活に慣れてしまっていて、GWやお盆休みも呼び出しがあれば出勤。いろんな現場をはしごです。どこに行っても「はよせー」って(笑)。

お子さんも大きくなり一段落したので、安乗で起業。今は個人事業主として水道や建築の仕事を生業としている。

中川さん:今は有志会などのボランティアが2割であとは仕事。でも将来的にはボランティア活動を8割にしたいです。自分のやりたいことができるだけ稼げればいいと思うようになったんです。

なぜそこまで、地域の活動を頑張れるのか?

中川さん:単純に安乗が好きなんです。地域とかではないかも知れない。人も良い方ばかりです。だから困っていたら助けになりたい。そうやっているのが、単純に楽しく感じます。

中川さんや仲野さんは語り合うことも多く、浜で飲むこともあるという。楽しい夜は気が付けば夜中の3時になっていることも。

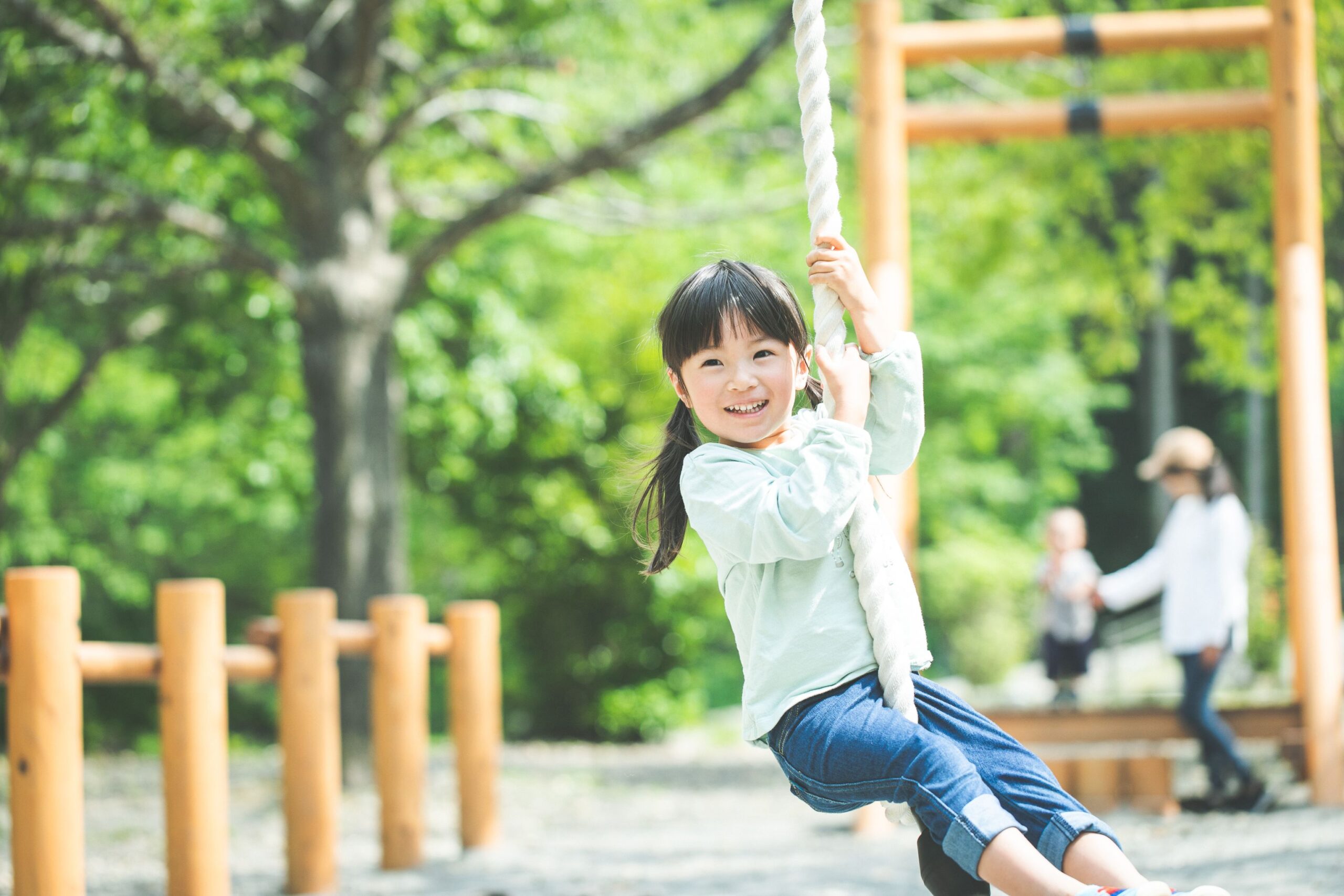

中川さん:安乗の人たちは、自分の子どもじゃなくてもとても可愛がります。私も知り合いの子どもに小銭をあげることもありますよ(笑)。都会だったら警戒されるかも知れません。

子育て中の濱田さんも、安乗の人たちと子どもたちの関係性が好きだという。

濱田さん:子どもが幸せであって欲しい。かわいいなと思えることが幸せです。安乗は「みんな自分の子」みたいな感覚が昔からあると思います。子どもが育っている、それが地元としてもみんな嬉しいんです。

そんな感覚のある安乗で育ったみなさんは、やはり安乗が好きだという。小さいころから多くの愛を受けて育った子どもが、家庭にたっぷりの愛情を注ぐ大人になるような感じだろうか。

濱田さん:かわいいなと思える子どもが沢山いて、その輪のなかに親世代やその親世代もいる。だから親世代も暮らしを楽しめるんだと思います。

そんなあたたかな空気が流れる安乗で開催される「あのり拍子-anorhythm」。以下のコンテンツが予定されている。

・Live

・安乗神社の宮司による祈祷

・安乗の海女トークショー

・安乗の海女 “スカリ” ワークショップ

・安乗の人形芝居

・のぼれる灯台

・ちいさな縁日

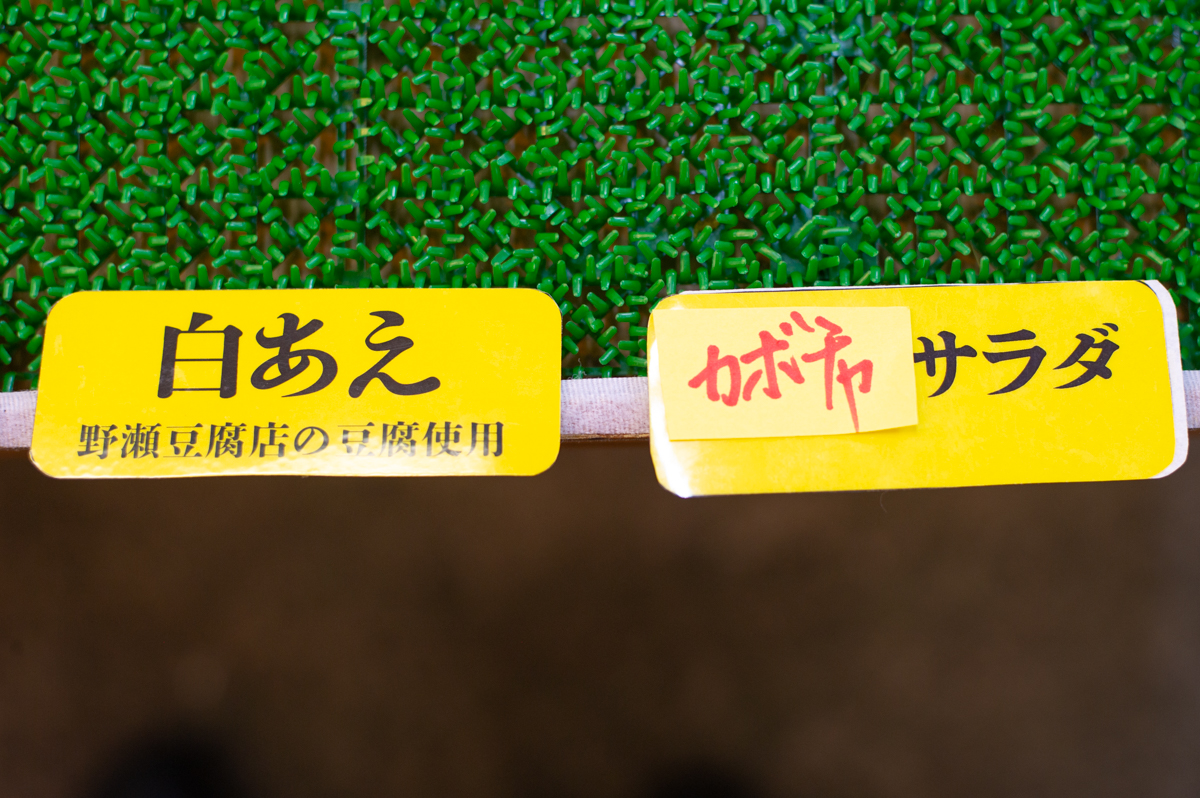

・Food & Drink

文化や芸術好きだけでなく、地元のグルメを楽しむこともできる。

そしてカメラ片手に安乗の路地を散策すれば、お気に入りの一枚を撮ることもできるかも知れない。

私のお気に入りの一枚「安乗寺の風景」。

私のお気に入りの一枚「安乗寺の風景」。

安乗の暮らしのなかにある非日常はどこか新鮮で懐かしく、ノスタルジックな感覚を刺激してくれるのでした。安乗でちょっとひと休みしてみませんか?

あのり拍子-anorhythm-

hp https://anorhythm.jp/

in https://www.instagram.com/anorhythm/

tw https://twitter.com/_anorhythm_