三重県多気郡多気町は、南北に長い三重のちょうどまんなかあたりに位置する。多気はむかし、多氣と書き「多くの氣(いのち/食べ物)を育む土地」という意味がある。日本最大級の断層帯、中央構造線も走っていて、地層の違い等から様々な農作物が育ち、伊勢神宮に奉納する地域でもあった。また歴史も深く、お伊勢参りで賑わった伊勢本街道、蟻の熊野詣と呼ばれた聖地・熊野に続く熊野街道などがあり、交通の要所として栄えた。

多気と聞いて一番に連想するのは、日本最大の複合リゾート施設「VISON」。他には工場、農村の原風景、TVドラマになった孫の店。過疎地ほど田舎でもなく、繁華街があるわけでもない。そこには、地元に根を張り暮らしている、おもしろい大人たちがいる。

今回のツアーで巡るのは、地元の社長さん。今まで聞いたことのない旅の提案だ。コンセプトは「交わる風土が、あなたをうごかす」。つながるだけでなく交わってこそ、やがて心や物事をうごかすきっかけになる。

たきワゴンで、あたらしい、旅に出よう。 本ツアーの主催者は、たき農泊協議会。企画運営を担当するのは、地域系のお仕事をする地域資源バンクNIUの社長・西井勢津子さん。たきワゴンにはご自身の体験が関係しているという。

▲西井勢津子さん 西井さん: 15年前に多気に移住してきて、いろんな地元の社長さんに出会いました。会社を背負い、従業員を背負い、家族も背負っている。「背負い感」がすごいんです。そして会社経営をする上で、切っても切れない地域も背負っている。だから地域の知識やネットワークがある。それって地域の資源だと思うんです。

他にも地元の社長さんに共有することがあるという。

西井さん: いろいろと背負っていて忙しいのに、相談に行くといつも親身になってくれます。間違った方向に行こうとすると、愛を持って怒ってくれる。甘いこというと、ちゃんとツッコんでくれる。そんな、胸を借りることができる包容力があると思います。

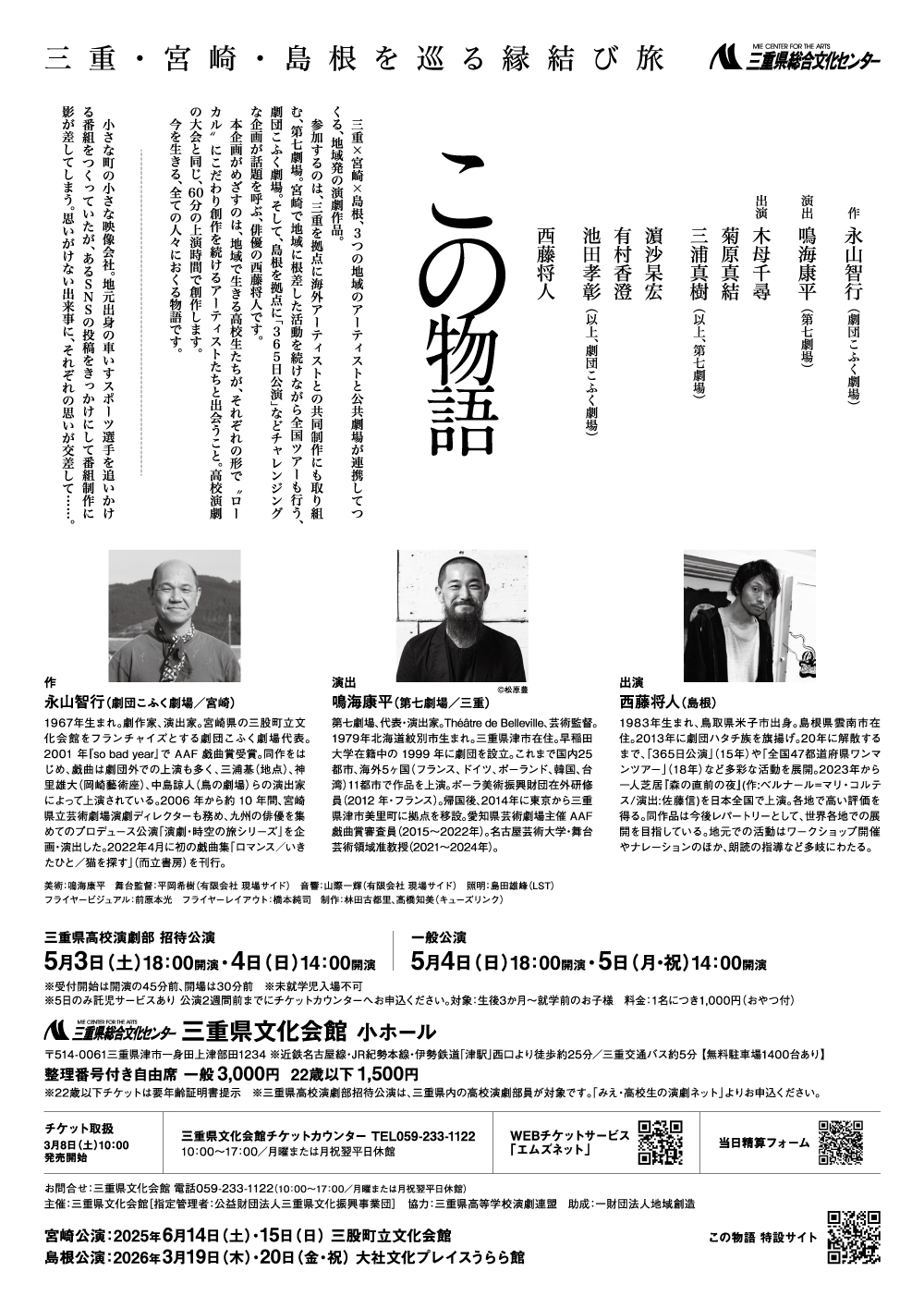

西井さんと、今回のツアーで巡る社長さんを訪ねた。

プラスチック成形工場の社長さんの、プログラミング脳。 社長:小学生のとき、パソコンがまだ普及していませんでした。プログラミングの本を買ってきて、ノートに鉛筆でプログラムを書く。それを持って無線店に行き、パソコンのデモ機にプログラムを打ち込む。そんなことを楽しんでいる小学生でした。

訪れたのは山あいにある町工場。主にプラスチックで成形する自動車や住宅の部品を製造している。従業員は約140名。1日に約3トンのプラスチック資材を使い、月曜日から土曜日まで24時間体制で製造している。

工場内ではプラスチックを成型する射出成形機が29台並ぶ。先代社長(父)の時代は、大手電機メーカー1社の孫請け工場だった。現在でも2次請けのポジションで仕事をしている。しかし、製造する部品は1社のものではなく、様々な自動車や住宅のメーカーのもの。したがって29台の射出成形機ではそれぞれ異なる製品をつくり、また期間に応じて生産する部品の形状も変わる、少量多品種体制だ。また自動車部品などはモデルチェンジのスパンも短く、常に次回の試作と、現在の部品の製造のタイミングが重なっている。

千種類を越えるというな部品の管理、試作の進行状況、出荷の数など、管理をするだけでも目がまわりそう。それを実現させるため、社長は自らソフトウェアを開発した。社長は前職でスーパーコンピューターの開発に関わっていた筋金入りのプログラマー。

▲プラスチック成形工場の社長 社長: 私が入社してから約30年分のデータが残っていて、ソフトを使えば次の注文を予測することもでき、生産予定を組むことができる。どの回答が適切か、AIを使えば実装することもできます。それはAIの初期の技術でエキスパートシステムといい、私は高校生のときに作っていました。

プログラミングとは課題に対して仕組みをつくり、それを動かすことでもある。小学生のとき、宿題をプログラミングのお題として楽しんでいたという社長は家業に入り、工場経営としてリスクが多い1メーカーの専業という課題を、工場の仕組みを変えて会社は成長。それは働き方や働く人の仕組みも変えている。工場を見渡すと、年齢、性別、国籍も様々な方々が働いている。

▲社長とお話をする西井さん さまざまな人が交わり、複雑な部品を高速で仕上げていく。いわゆる無人のスマート工場ではないが、きびきびと働く人と機械からは活力を感じる。人口減少が進行した、日本の将来の町工場のようだと思った。

社長: ぐちゃぐちゃなときこそチャンスだと思うんです。きっちり整った世界ってエントロピーが低くて、なかなか変化が起きない。でも混沌としてるとエントロピーが高いので、新しい組み合わせなど変化が生まれやすいんです。きれいに片付いた部屋だとホコリは四隅にたまるだけだけど、散らかった部屋なら雑然さの中から新しい発想が出てくる。そんなイメージです。

最近よく聞く、タイパはどうだろうか?

社長: 私の仕事は、一生タイパをやり続けているようなもの。だから家やプライベートではゆっくりと時間を過ごしています。大学生のときに岐阜県の大垣市発の鈍行列車で東京に向かいました。意味はないんです。今思えば、コストのためにタイムを無駄にしているようなもので、タイパの逆ですね(笑)。

ぐちゃぐちゃを楽しむこと。田舎の暮らしはどこかしら平均化されておらず、ぐちゃぐちゃとした雑多な部分がある。そこがあえて「いいな」と思うこともある。つるんとしたスマートな世界にはない、ざらざらとした確かな手触りが暮らしのなかにあるからだ。

そんなことを考えながら、次の社長さんに会いに向かった。

農業の社長さんの、微生物愛。 社長:人間も植物と同じ自然環境で暮らしている。人も自然の一部、生き物です。その自然環境には、昔からある土着菌も一緒に住んでいます。

フルーツトマトを栽培する農園へ着くと「2015世界土壌微生物五輪 銀メダル受賞」の看板。「土力」へのこだわりがあるという社長は、トマトが育つハウスの畝に、黒い土のようなものを蒔いている。

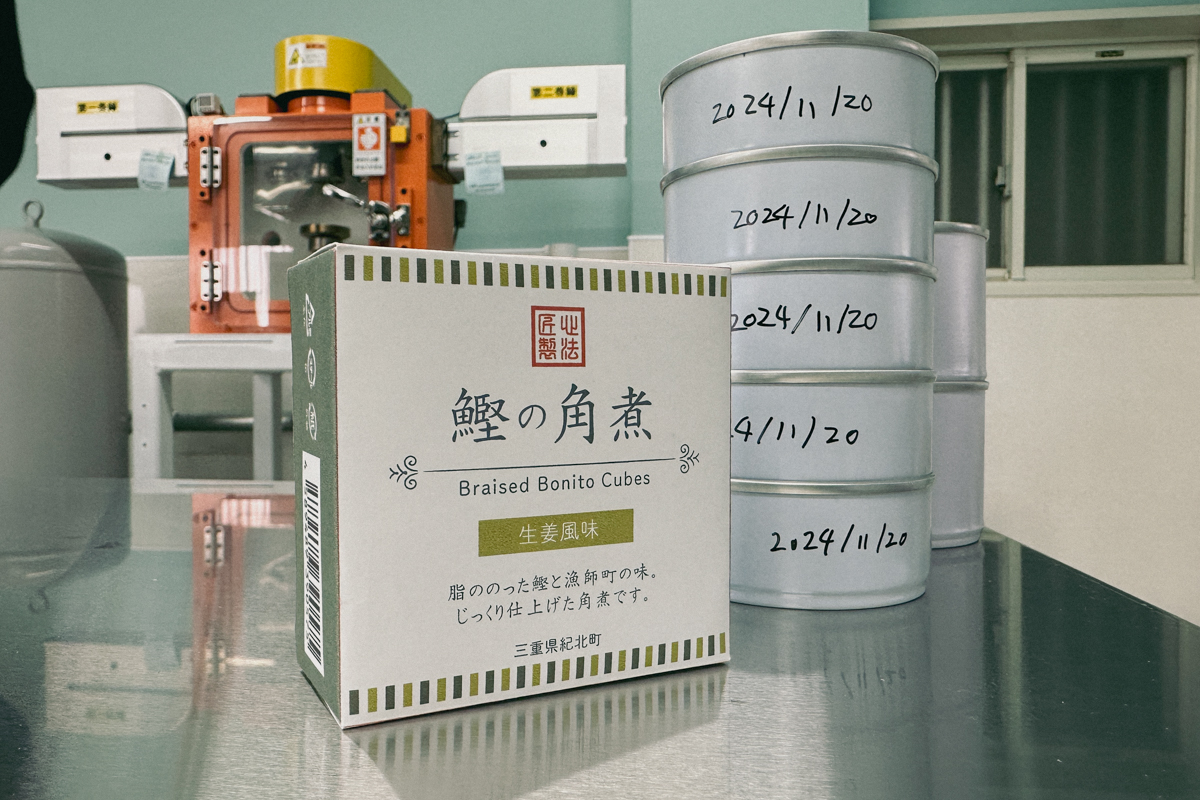

▲農業の社長 社長: 多気町でブナシメジなどを生産している企業の使用済み菌床を発酵させたものです。化学肥料は一切使わず、フルーツトマトを育てるんです。

▲発酵菌床 発酵菌床の豊富な養分を根が吸い上げることで、トマトの株全体が強くなる。健康的な株から育つトマトも生命力があり、水はできる限り与えない。すると甘くて美味しいフルーツトマトができるという。

社長: 茎が萎れてきたタイミングで水を与えます。与えなければ枯れてしまう。特に実を付け始める3ヶ月間は毎日観察が必要です。人間の子どもみたいな感じですね。

そう話しながら微笑む社長が育てるフルーツトマトは、今では人気の品。次に収穫するトマトの購入予約リストには個人客の名が連なる。

そんな社長は元々、農家の家系ではなかった。農業との出会いは、地域特有の土着菌に興味を持ったこと。自然界における菌の役割に出会い、その力を農業に活かしたいと考え始め、42歳で脱サラをして、地元である多気でトマト農家へ。微生物も含め、地元のものだけを使い、トマトを育てたい。それは環境やトマト自体、またトマトを食す人への負担が少ない農法だ。また地元のものを使った循環型農業は、資金的な負担も少ない。

▲香りで菌床の発酵具合を確認する社長 社長: 循環型であれば農業を始めたい方のハードルが下がる。農業を盛り上げたいという想いがあるんです。今まで10名を越える弟子を育て、彼らは各地でトマトを育てています。そのトマトが美味しいと言ってもらえるのが、私は何より嬉しい。そして自分も負けじとまた高みを目指す刺激になるんです。

今も同じ敷地のハウスを、ひとりの弟子に貸している。2023年に社長が全国トマト選手権で銀賞を獲得。翌年にはそのお弟子さんが銀賞を受賞した。社長の考案した農業は全国的にお墨付きになった。

▲社長と話しをする西井さん 社長: 農業がしたいという人から相談があれば、オープンに何でも教えています。

現在は新たにハウスを開放し、8名の農業にチャレンジしたい弟子を募り、今秋から栽培を始める予定だという。最後に農家になって、良かったと思うことをうかがった。

社長: 雪が降ると山を見ます。同じ山でも溶けるのが早い場所がある。それは微生物による発酵が進み、土地の熱が高いからです。発酵が終わると養分豊富な腐葉土になる。そういった腐葉土を手本に、私は発酵菌床で新しい農業を目指しています。脱サラをして農家になってから自然を観る目が養われた。それが一番おもしろいですね。自然の達人になりたいです。

自然豊かな多気で、自然の力を活かして生きる。暮らしを変えると幸せの価値観も変えることができる。そして「幸せのかたちは人それぞれ」。そう強く感じさせてくれた、次の社長に会いに向かった。

製薬会社の社長さんの、破天荒な人生観。 社長:正直、当時は再起できるなんて思っていませんでした。震災で負った強い喪失感。普通の人間とは違うわけです。いろいろ挑戦して自分の心がどうなるのか、実験している感覚です。

多気町に拠点を構えるこの製薬会社には約180名が働いている。元々、多気町の企業ではない。前身は神戸市長田区にあった1960年創業の老舗製薬会社だった。先代社長(父)のときに、阪神・淡路大震災により工場を被災。神戸での会社の再生は不可能となった。先代社長は辞職し従業員もみんな辞めた。社長は妻と数名の仲間で多気に移住し、1996年から再生の道を切り開き、三重を代表する企業のひとつにまで成功させ、現在に至る。

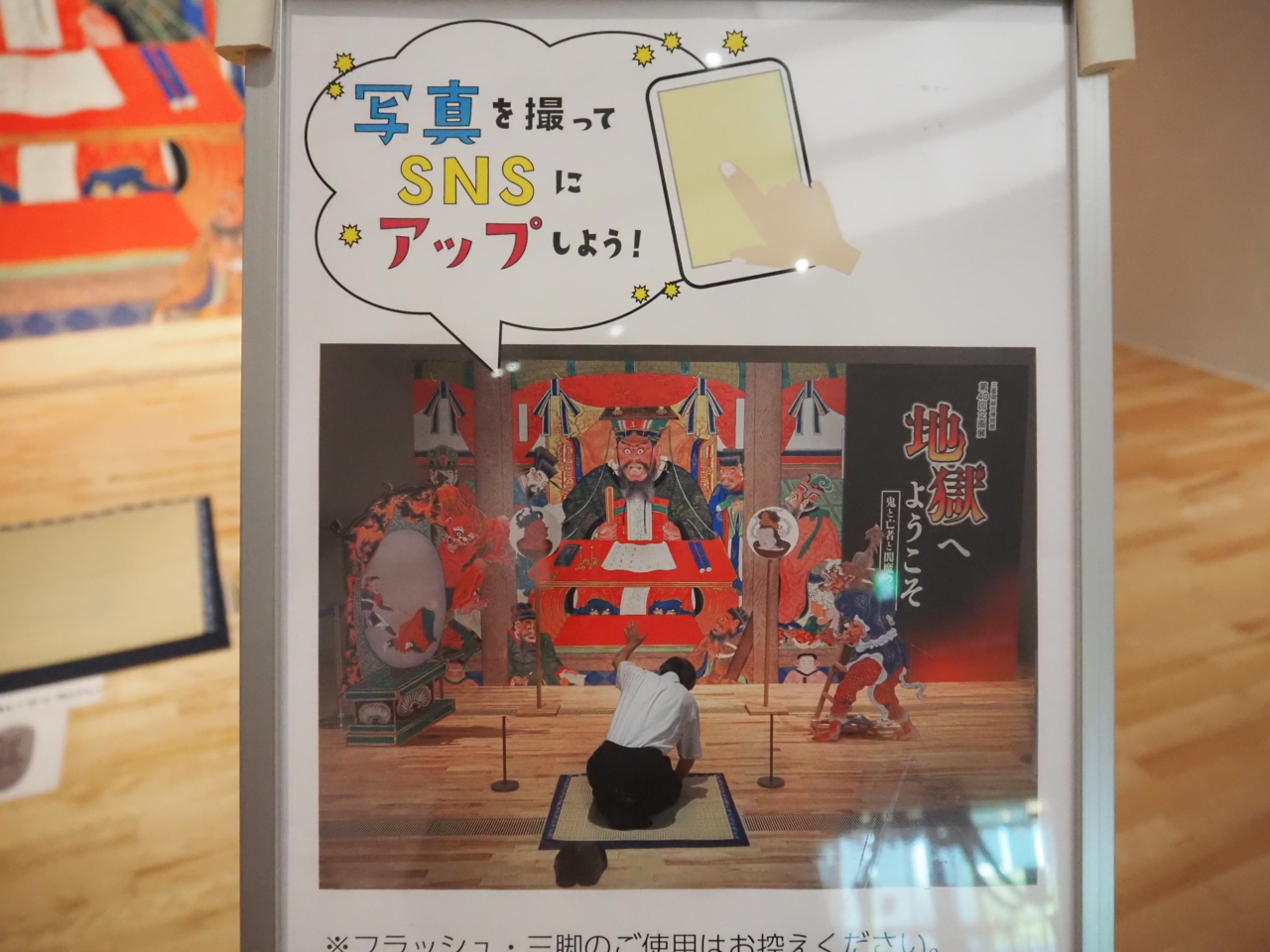

▲万協フィギュア博物館 ところで、この製薬会社にはもうひとつ話題となる顔がある。工場内にある万協フィギュア博物館だ。社長の趣味で買い集めた、約4万体のフィギュアが並ぶ。なぜフィギュアなのだろうか。そこには社長の独特な世界観があった(後述)。

まずは社長の生い立ちから話を進めたい。製薬会社の息子として神戸で生まれ育った社長。ご自身曰く「いわゆるボンボンでしたから」という少年期は女中さんのいる生活だった。製薬会社を経営する親は忙しく、また躾のため、炭酸飲料やスナック菓子は厳しく制限されていた。毎年、山のように届く、お中元やお歳暮がおやつだったという。

子ども時代に楽しみだったのが、母方の実家へ遊びにいくことだった。神戸から電車に揺られて山手の方へ約2時間。豊かな自然に恵まれたまちで、母方の実家は酒屋を営んでいた。そこでは親戚に連れられて山歩きを楽しみ、酒屋では炭酸飲料を飲みながらスナック菓子を頬張った。

▲製薬会社の社長 社長: そこでは子どもらしく扱ってもらえた記憶があります。楽しかったですね。

大学では薬剤師の免許を取得するために学び、家業に入り商品開発をしていた。そして32歳の時に被災。父親も従業員も会社を手放し、残ったのは自分だけだった。仕事も暮らしも、今まで培ってきたものを失った喪失感を抱えながら多気へ移住。会社に残った借入金に加え、新たに工場を建てる資金も借りた。工場ができるまでは多気に家を借りて暮らしていた。社長は当時の様子を「サナトリウム(療養所)時代」だという。

社長: 神戸とは違い、田舎での暮らし。そんな中、哀れみの目で見られるのが嫌で仕方なかった。これからは復讐戦だと自分に言い聞かせました。

自らと静かに向き合う日々のなか、社長は今まで自分の思いや言葉を我慢していたせいで、上手く行かないこともあったと思い返した。そしてこれからは、言いたいことは言う、やりたいことはやるという気持ちがふつふつと湧いたという。そして、たった数名で再始動し、工場の2階に寝泊まりする日々もあったという社長の製薬会社は年々増益を重ね、成長した。お話を聞いていて、ビジネスを成功させるためのヒントを探りたくなった。

▲この製薬会社が手掛ける商品の一部 社長: 製薬会社は軌道に乗せましたが他にも商工会や観光協会の会長も任せていただき、やるからには成功するまでやりきりたい。そういう性分なんです。他にも作曲をしたり、ミステリー小説も書いています。

若くして様々な本と出会った社長。芸術と仕事に共通した感覚で接している。

▲社長のビジネス論について知りたい方はぜひツアーにご参加いただき、膝を付き合わせてじっくりと聞いていただきたいと思う。それだけでも参加する価値は大いにあると思う。 社長: 自分の作品を作っている感覚です。作品なのだから物語を前に進めないと。ビジネスもそれと一緒なんです。

さて話題を戻して。ではなぜ、フィギュアなのか?

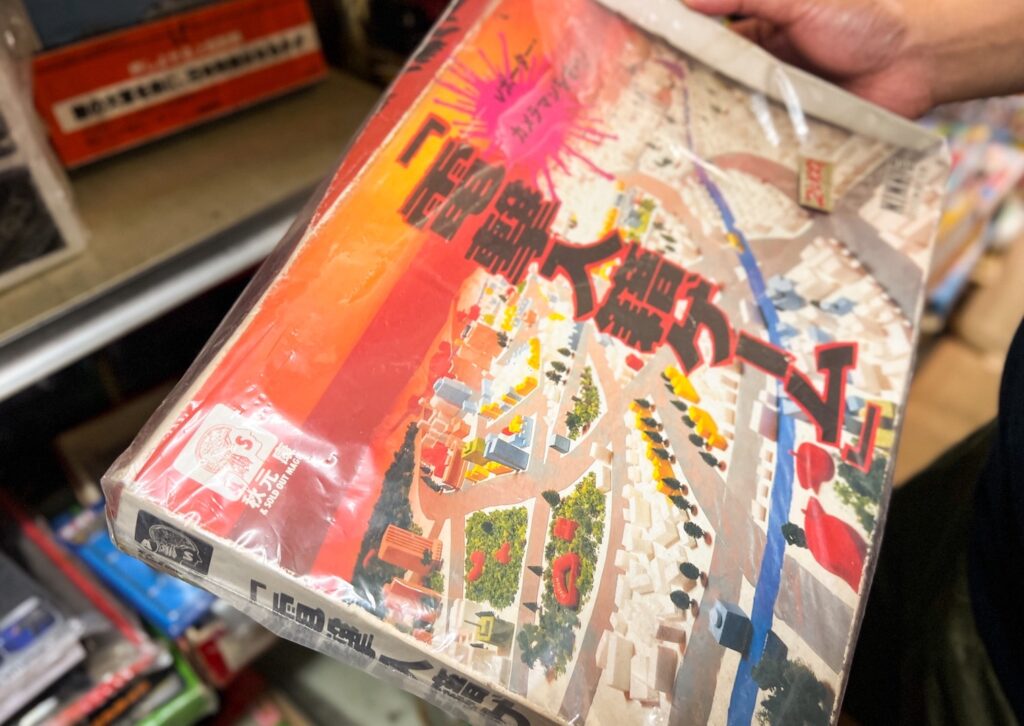

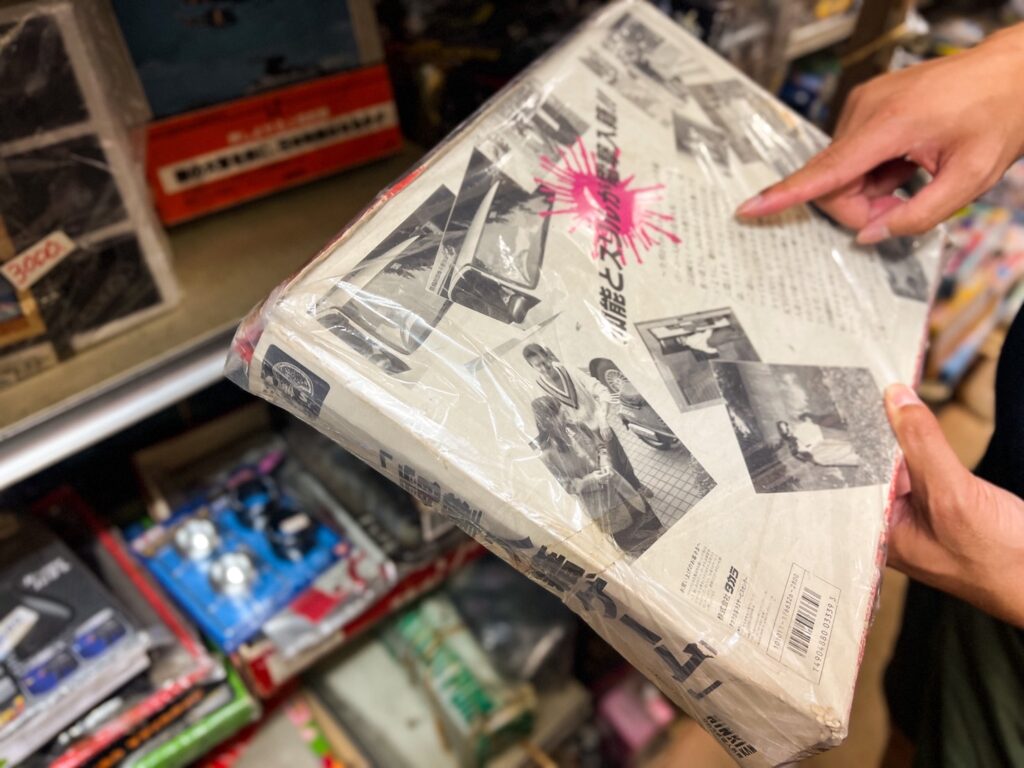

社長: 日本のアニメは世界に誇る文化です。こんなに素晴らしい作品が、数千円、数万円で手に入る。フィギュアは現代アートです。

時間があれば、中古品販売店に行き、魚河岸の競り並みのスピードで買い漁るという社長。

社長:リコリス・リコイルのちさとちゃんです。

天才と呼ばれる限られた人が持つ、独特の世界観。それは、時代の先に行く人が持つ価値観なのかも知れない。

まだ世の中に存在しない新しい旅に出よう! さて、今回取材した社長さんを巡るツアー。取材をともに行った西井さんに、感想をうかがった。

西井さん: 地方の社長と首都圏の若者という、普段出会わない人種。何が起き、どんなことが生まれるのか、とても楽しみです。参加していただき、多気で地元の社長が持つオリジナルな情報を知り、参加者それぞれが何かに辿り付くかも知れないし、地域側で化学反応が起きる可能性もあります。そんな、つながるだけでなく「交わる」という旅の醍醐味を感じていただきたいです。

旅から家に帰ってきたとき、少しだけたくましくなった気がする。旅とは自分を探すこと。いや、すでにある自分のちからに気がつくことなのかも知れない。人と出会い、交わる。そして何かが見えてくる。

そんな今までにない旅。スマートなツアーではなく、どちらかというと、ぐちゃぐちゃしている世界観。田舎の暮らしを体験するとともに、人として、ひと皮むけそうな予感がする旅のご案内でした。

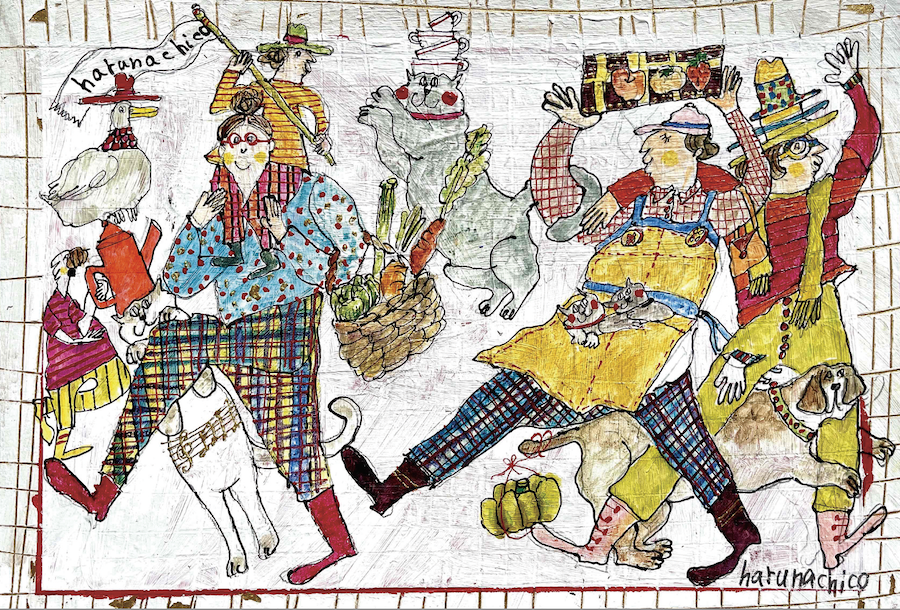

\参加者募集中/

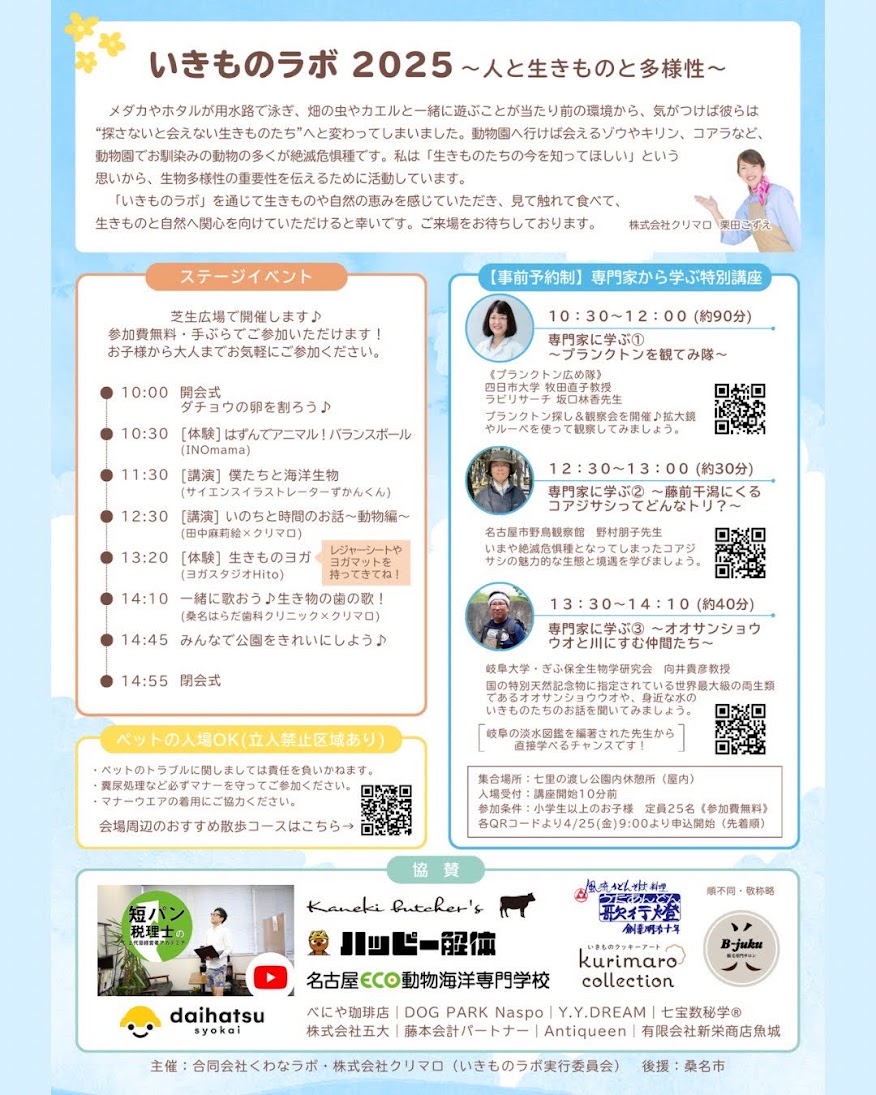

第1回 モニターツアー

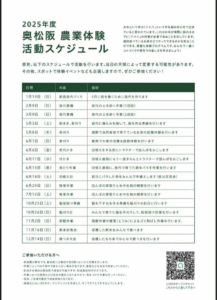

日程:2026年1月17日(土)〜18日(日)

VIDEO

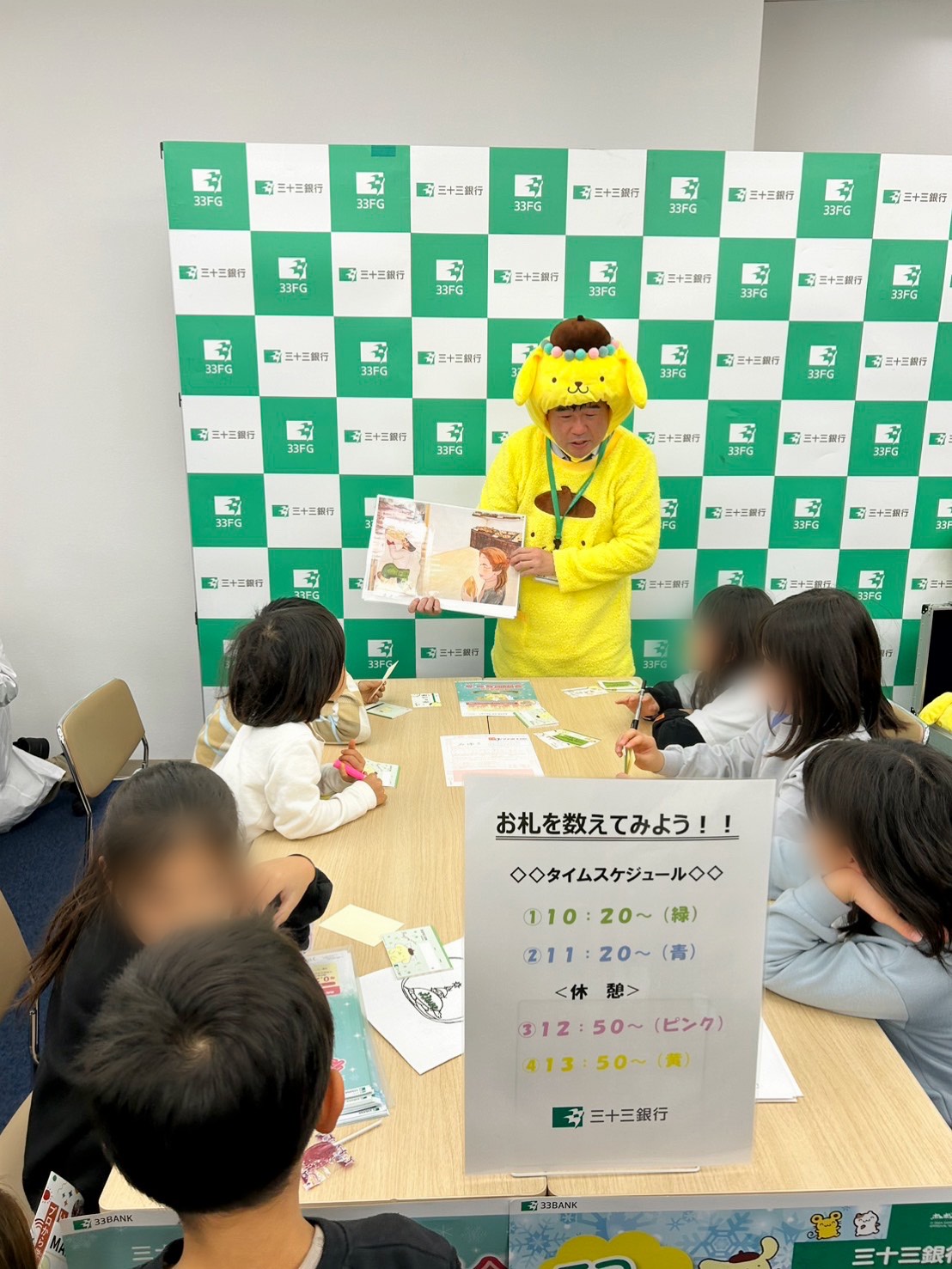

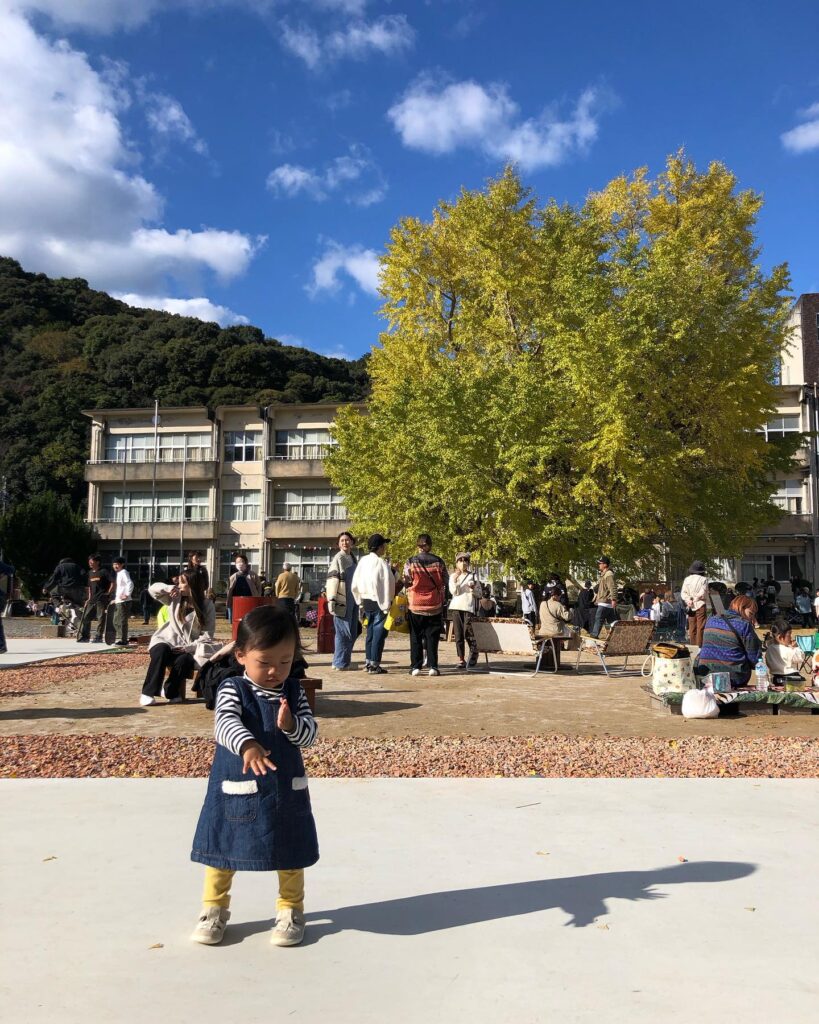

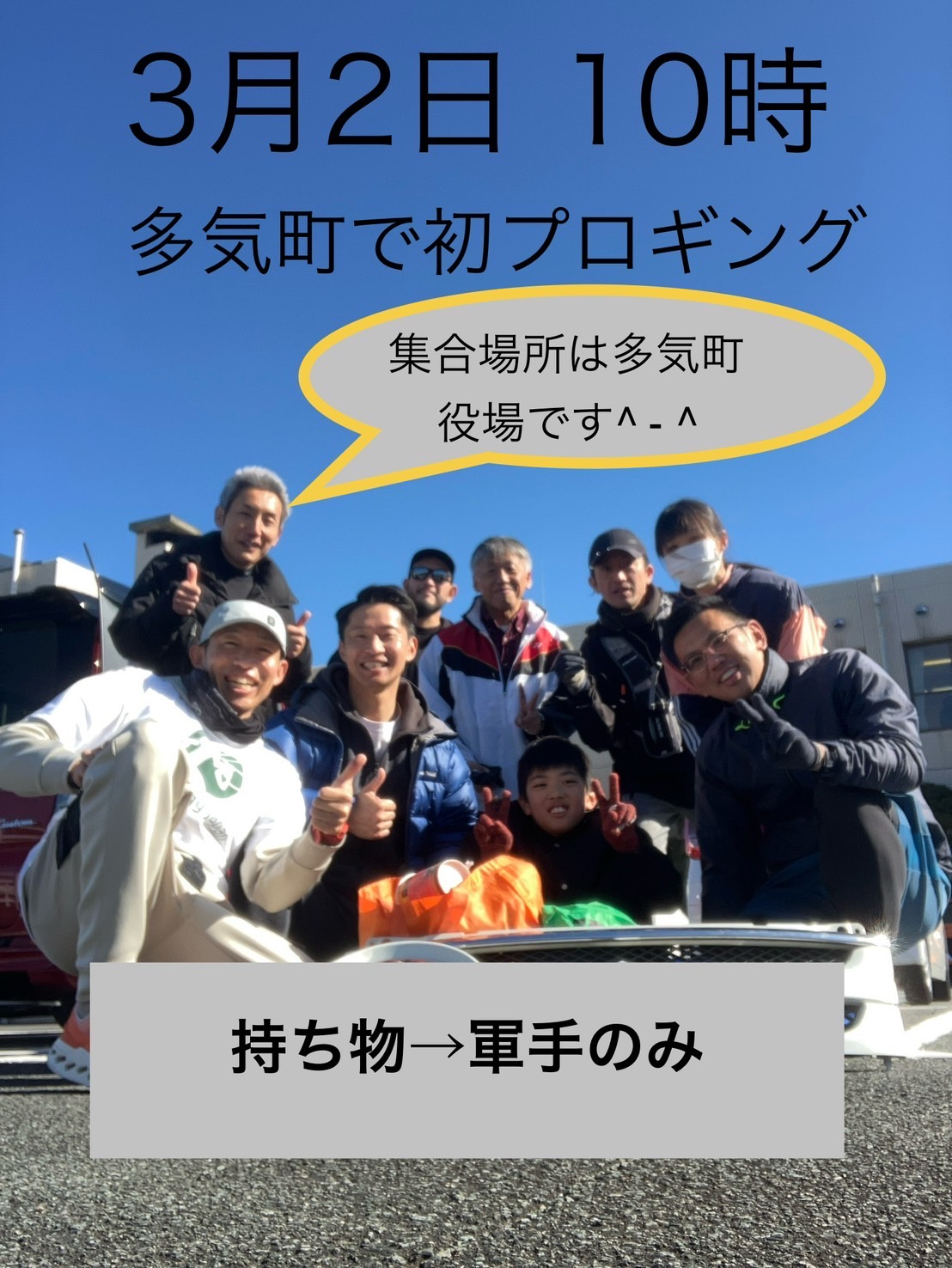

▲プレモニターツアーの様子

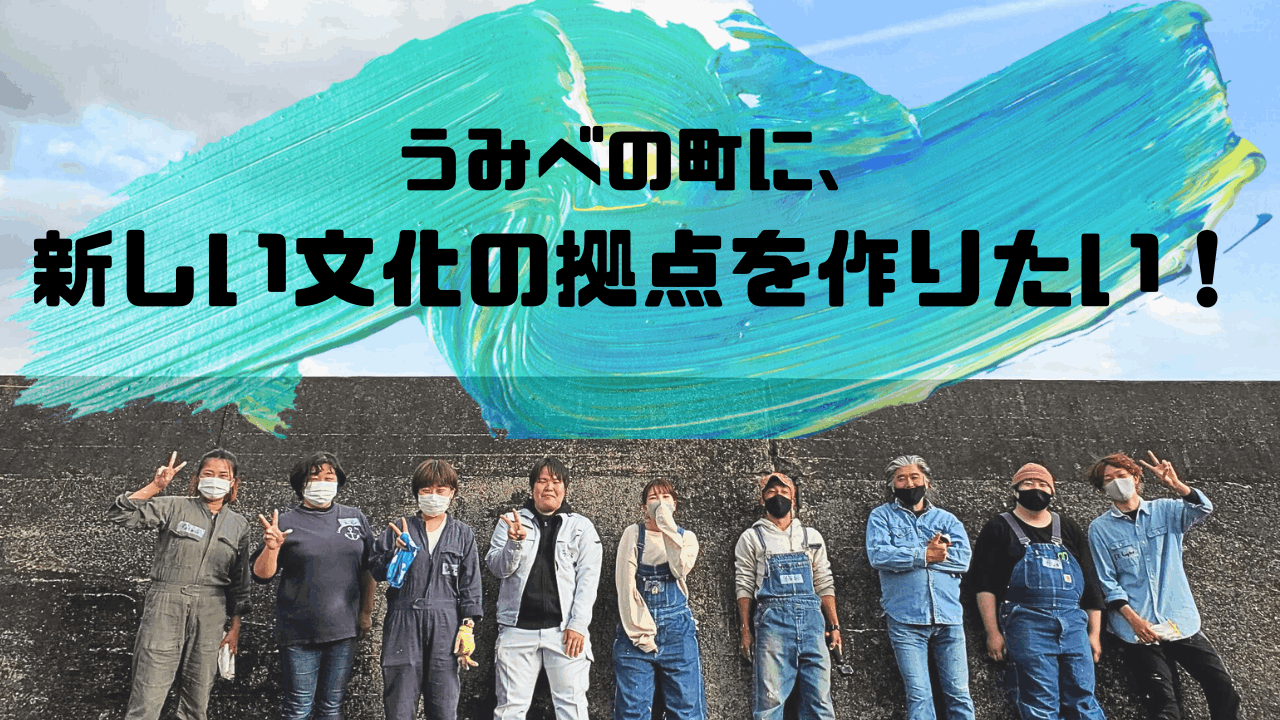

まちをもっと面白く!

1日目

▲写真はすべてプレモニターツアーの様子

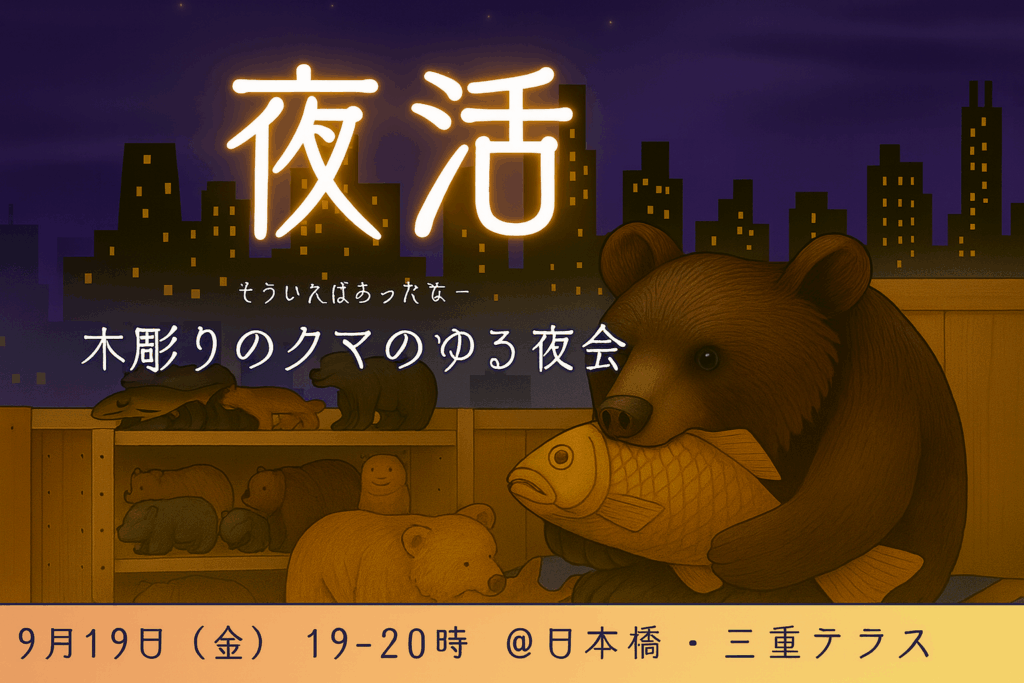

VISONまたは多気駅に集合いただき、社長の休日体験として熊野古道女鬼峠をハイキング。その後製薬会社に移動し、フィギュア博物館の見学や経営のお話をうかがいます。ごかつら池ふるさと村 。今回ご紹介した3名の社長やナビゲーターの西井さんたちと一緒にBBQをご堪能いただき、焚き火を囲みながらトークもおたのしみください。宿泊はふるさと村のロッジを予定しています。

2日目

▲写真はすべてプレモニターツアーの様子

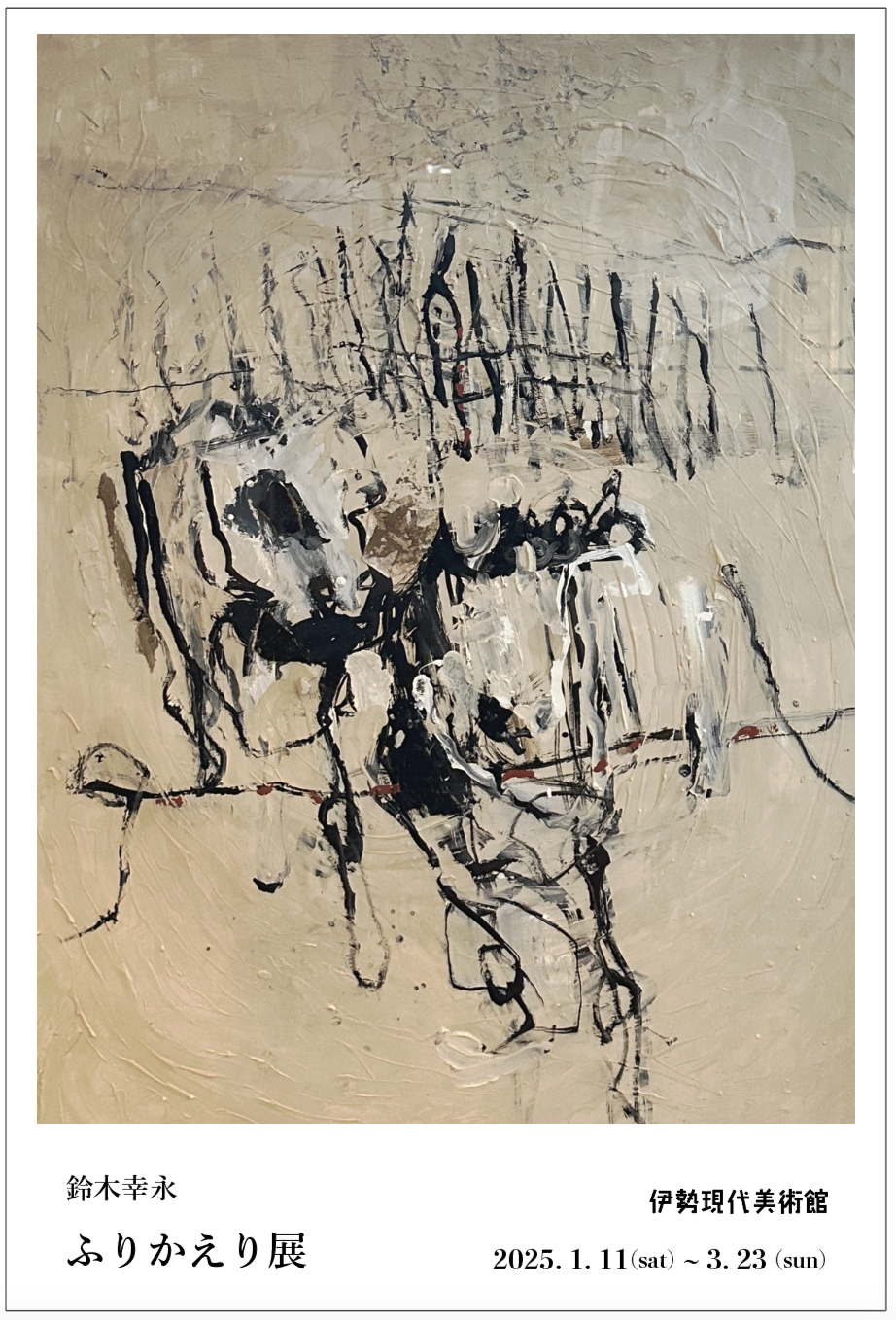

朝食、チェックアウト後、ふるさと村の多目的スペースにて「ふりかえり&Aiアート体験」を行います。

モニターツアーの参加者を募集中 ご興味のある方は

▼詳細・お申し込み▼

1泊2日プラン(1/17-18)

寄り道プラン(1/18)