-三重県の各町で暮らしている住民と一緒にまちを歩くと、今まで見えていなかった光景が広がっているに違いない。

今回、そんな企画趣旨にご協力いただけたのは、鳥羽市の藤之郷の杉田公司さん(以下、杉田さん)。杉田さんは1959(昭和34年)生まれで鳥羽市藤之郷で育ちました。現在は、同地域で地元の海産物を加工した商品を製造・販売する海童工房 魚寅を経営されています。

※.お店に関しての詳細はOTONAMIEの過去記事「あれもこれも燻製されている錯覚にご注意~魅惑の薫香~燻製専門店 魚寅へようこそ。」をご参照ください。

海童工房 魚寅を出発!

鳥羽市藤之郷は鳥羽市鳥羽4丁目にある地域です。国指定有形文化財の鳥羽大庄屋かどやをはじめ、江戸時代〜大正時代の建造物が残る町です。では、さっそく鳥羽市藤之郷周辺のまち歩きに杉田さんと出かけましょう。

謎の看板と鳥羽のボラ漁の関係性

まずはあれを見に行こうかと向かった先。そこは、海童工房 魚寅から徒歩30秒くらいのところにある謎の看板でした。

杉田さん「鳥羽の湾ってね、ボラの漁がすごかったらしいのよ。」

杉田さんのお店の屋号である魚寅は、もともとはお祖父さんである寅之助さんが大正8年にはじめた魚屋の屋号だったそうです。魚屋が閉業さた後、杉田さんが新たに海童工房 魚寅として屋号を引き継ぎました。何でも寅之助さんは当時のボラ漁で一山当てられた有名人だったそうです。

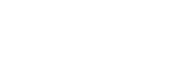

鳥羽ではボラ漁が高度経済成長期より以前までとても盛んで、江戸時代には鳥羽藩の財政をボラ漁で賄ったという記述も残っていて驚きです。

杉田さん「あらみ小屋っていうのはね、北海道のニシン漁みたいな番屋さんでね。」

これは杉田さんがお祖父さんやお父さんから聞き継がれているお話。

あらみ小屋は鳥羽でボラ漁が盛んだった頃、漁師が夜中も暖にあたりながら海を見張った建物です。海の色が魚群で変わったのを確認した漁師が、ボラがきたぞー!と叫び、時には鳥羽の住民総出で網を引っ張りあげていたそうです。本来は看板がある場所よりも海よりに建っていたあらみ小屋。今は建物はありませんが、看板だけは藤之郷の町に残っていました。

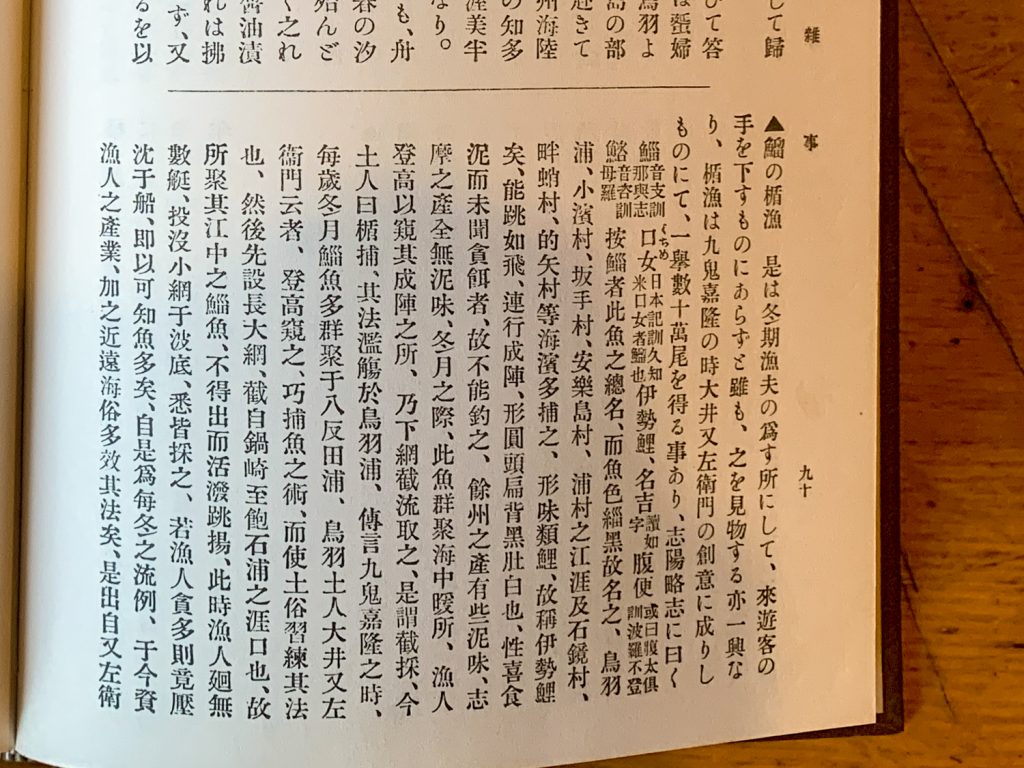

1970年(昭和45年) 鳥羽郵便局のあたりは船着き場だった

杉田さん「ここらへんに青木布団店っていうのがあって、ここの踏み切り越えたところが入り江で船着き場やったんよ。」

杉田さんは小学校高学年の頃(1970年/昭和45年)までは、現在の鳥羽郵便局のあたりは船着き場でした。杉田さんは、そこでよく釣りをしたりして遊んでいたそうです。

杉田さん「ボラ漁が終わって入り江は使われていないけれども、ハゼがいっぱいとれたのよ。やわらかいもんを餌にして、大きいのは家で天ぷらにしてもらってね。」

杉田さん「この辺りは汽水域でウグイもたくさんおったのよ。あと、岩をめくるとね、うなぎも。」

隠れんぼの思い出は味噌の香り

鳥羽郵便局付近を後にして、出発地点の海童工房 魚寅まで引き返してきました。今度はあらみ小屋とは反対の方向へ歩いていきます。

味噌と醤油醸造のマルサ商店横の小道に入っていきます。すると、ひらけた広場がありました。そこは浄土宗の寺院 正徳院跡で杉田さんが小学生の頃は児童公園になっていて、みんなの遊び場だったそうです。

杉田さん「よくここでね、竹馬で遊んだり隠れんぼしたりして遊んだのよ。」

-えっ、そんなところに隠れていたんですか?

やんちゃな杉田さんが隠れんぼでよく隠れていた場所。そこは、何と丸佐商店の屋根の上でした。

杉田さん「あの裏から屋根にしがみついて隠れてね、そうすると味噌の香りがしてくるのよ。」

竹やぶにイモリ池 思い出の赤土山

杉田さん「ここらへんは、昔の赤崎の方へ出る道やったんさ。そこが赤土山っていってね、ステキな地蔵さんがあるんよ。行ってみたい?行こうか。」

※.赤崎は藤之郷の隣町です

-行きましょう。

そうお返事をして、正徳院の広場から坂道をグングンと上がっていきます。杉田さんも久しぶりに行くそうです。赤土山は鉱物質の多い山で、昭和26、27年頃(1951〜1952年)まで赤崎鉱山として銅の採石がされていました。

杉田さん「赤土山には竹やぶがあってね、竹馬の材料はそこから。あと、ドサ袋で赤土をボブスレーみたいに滑って遊ぶのよ。」

そう話しながら、杉田さんはあっ!と思い出したように後ろを振り返ります。

綺麗でしょ?と杉田さん。しばらく眺めてから再び坂道を登りはじめました。

杉田さん「今はないけれど、イモリ池っていのもあってね。戦時中に爆弾が落ちて大きな穴ができて池になったみたいでね。その名の通りイモリがいっぱいおってね。」

杉田さん「江戸時代、一人が歩ける道やったの。その頃は赤崎の方へ出る道がなくて、ここを回っていくしかなかったの。町と町の堺だから、それで地蔵さんがあったわけよ。」

お地蔵さんを過ぎると、お話にあった竹やぶに辿りつきました。少年 杉田さんが竹馬の材料を手に入れていた頃と比べると、だいぶ荒れてしまっているそうです。

杉田さん「良い悪いはあるけれど、この荒れ具合も何かいいよね。」

杉田さん「もうここを降りていくと赤崎の駅のところに出るのよ。」

江戸時代の地図に記された鳥居あり

赤土山を抜けた後は、国道167号線沿いを歩きながら藤之郷方面に引き返していきます。

赤崎神社を過ぎてすぐの踏み切りを渡り、しばらく歩いていたところで杉田さんは足をとめました。

杉田さん「そこに鳥居があるでしょ。江戸時代の地図にものっているのよ。」

このあたりには、時の戦国武将 九鬼嘉隆が率いた日本丸も停泊していたそうです。そんな縁からか、鳥居の付近には商船学校の寄宿舎をはじめ、船に関係する事業者が多く集まっています。

鳥居を過ぎてしばらく歩くと、丸佐商店の前まで戻ってきました。

杉田さん「結構、歩いたね。」

-歩きましたね。

海童工房 魚寅に着くと、椅子に座って一息つきました。これにて、杉田さんと歩く鳥羽市藤之郷周辺のまち歩きは終わりです。お疲れさまでした。

終わりに ひとと町の記憶がつながっていく

実は前回のまち歩きは、濱口和美さんにご協力をいただいた鳥羽市藤之郷のお隣の町 中之郷でした。

中之郷のまち歩き記事では、急遽はじまった井戸端会議で藤之郷との境界線に関して触れられています。

濱口さんから見えている中之郷や杉田さんから見えている藤之郷。

隣合う身近な町でも、想像もしていなかったお話をお二人から伺えました。「ここはね。」と紹介したくなります。僕はこれから誰かに話したくなって、その誰かも誰かに話したくなるのだろうなって思ってます。

杉田さんとのまち歩きMAP

濱地雄一朗。南伊勢生まれの伊勢育ち。三重県といっても東西南北、文化や自然・食と魅力で溢れていることに気づき、仕事もプライベートも探求する日々を過ごす。探求を続けると生まれた疑問、それが「何で◯◯が知られていないんだ」ということ。それなら、自分でも伝えていくことだと記者活動を開始。専門は物産と観光、アクティビティ体験系も好物。自身で三重県お土産観光ナビも運営中。